- カテゴリ_美術・デザイン

すでに四回を重ねた本連載では、「フランク・ロイド・ライトの旧・帝国ホテル ライト館とは、いったい何だったのか」を出発点に、「この建物がもたらした糧」について、「大谷石文化」の文脈で探っている。三回目からは、ライト館の竣工から十年以内に実現し、近代工法と大谷石を効果的に組み合わせ、石の産地・集散拠点に立地すること、地域の人々、景観、建築・デザイン史にとって大きな意味を持つもの、という観点で、二つの建造物を取り上げた。

三つ目の事例となる「日本聖公会 宇都宮聖ヨハネ教会礼拝堂」は、先に触れた「カトリック松が峰教会聖堂」(1)と同様、本来は堅固な石で綴られる西洋中世の建築言語を、鉄筋コンクリート造・大谷石張りによって具現化したリヴァイヴァル様式のキリスト教施設である。

これらの「様式」の大元、すなわち「第一の典拠」となった偉大な過去は、「松が峰」がロマネスク(11~13世紀)、「聖ヨハネ」はゴシック(12世紀後半~15世紀)で、両者の違いは歴然としている。ただし、二つの教会の「石づかい」は、写された過去の造形だけではなく、歴史に対する態度の表明でも際立った対照性を示す。なぜならば「第二の典拠」、つまり欧米における中世のリヴァイヴァルは、「様式」の「復元」にとどまらず、中世末期の宗教改革、近世以降の歴史主義、近代の精神・物質文化が錯綜して「理念」をかたちづくり、それを踏まえた「復興」「転生」がロマネスク・リヴァイヴァルとゴシック・リヴァイヴァルでは異なるからだ。

よって今回は、ロマネスクの「復元」と位置づけられる「松が峰」、ゴシックの「転生」と捉えるのが望ましい「聖ヨハネ」をめぐって、リヴァイヴァルそのものを比較的に論じ、教会建築を正しく把握するうえで不可欠な視点を提供したい。

さらに言えば、この複雑な構図を読み解くことは、まったく別種の源泉を持つ「平等院鳳凰堂」(第一の典拠)、西洋近代に向けて復興された「シカゴ万国博覧会鳳凰殿」(第二の典拠)、日本近代に転生した「ライト館」(独創的な第三の典拠)の関係性(2)や、大谷石の近代建築史という特異な系譜、そのなかに遍在する他の建造物群の分析にもつながる。

まず、「復興」という意味でのロマネスク・リヴァイヴァルは、1820年代のドイツに起源が求められ、半円形アーチの多用にちなむルントボーゲンシュティル(丸アーチ様式)の名称で、主にドイツ語圏のヨーロッパに敷衍し、40年ほどで衰退する。

「理念」に関わるキリスト教施設は、古い聖堂・修道院の増改築を別にすると、ドイツ北部のプロテスタント教会を中心に、より原初的なビザンティン様式も下敷きとした。逆に、南部とフランス語圏のローマン・カトリック教会における事例は少ない。ノルマン・リヴァイヴァルと呼ばれたイギリスでは、アングリカン・チャーチ(聖公会)(3)のロウ・チャーチ(低教会派)(4)、ブロード・チャーチ(広教会派)(5)の礼拝堂、並びにゴシック・リヴァイヴァルとの接近も見られる。

「転生」につながるものとしては、ユダヤ教の会堂、城館・宮殿のほか、庁舎、郵便局、鉄道の駅など、近代に供する公共建築での採用、端正な半円形アーチを擁した新古典主義(古典の復興・転生)との結び付きが興味深い。イギリスの場合、半円形アーチの反復もさることながら、分厚い「石の壁体」、装飾を排した「質朴な趣」に関心が向けられていく。

その後、北米に移植され、アメリカ東部に見る独自の「転生」(リチャードソン・ロマネスク)(6)は、19世紀後半から20世紀初頭まで及んだ。宗教に関係しない建物の主な用途は、さまざまな公共建築と、学校・大学、図書館、博物館に代表される教育施設である。

つまりロマネスク・リヴァイヴァルは、神聖ローマ帝国に花開いた建築の「様式」と、後年におけるプロテスタンティズムの「理念」を重ね合わせ、ゲルマンの民族性(ドイツらしさ)を探ることが端緒にあった。やがて、いっそう広汎な中世復興の動きに組み込まれ、古典ではないヨーロッパの歴史や伝統、学術と文化の象徴になり、ライトを含むシカゴ派の近代建築への影響も指摘される。

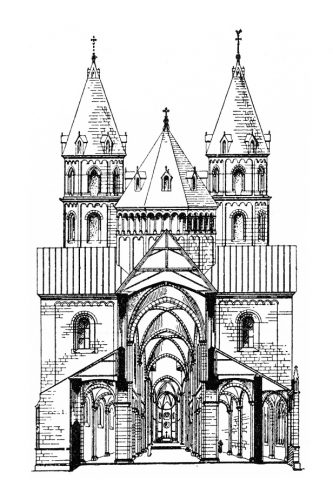

「松が峰」の聖堂は、このような多義的なリヴァイヴァル、取りも直さず「復興」「転生」として導かれたのではなく、第一の典拠(ロマネスクの理念・様式)を尊重し、純度の高いかたちで「復元」したもの、として良いだろう。具体的には、11~13世紀のアルプス以北に出現したローマン・カトリック教会の大伽藍に近く、施工技術上の事由により、材と工法、建物のスケールだけが大元とは違っている(7)。

設計者のマックス・ヒンデルは、出身地チューリヒのグロスミュンスターを思い描いて「松が峰」を手がけた、とも言われるが、この説には疑問が付きまとう。長年にわたる増改築を経験したグロスミュンスターは、1220年に竣工した最古の部分こそ真正のロマネスクを呈するものの、ヒンデルが仰ぎ見、今日まで残る特徴的な双塔は、1780年代に造営のゴシック・リヴァイヴァルの意匠を踏まえ、これが1930年代、20世紀末の修復に際しても踏襲されたからだ。

加えてグロスミュンスターは、チューリヒで始まったスイスの宗教改革を経て、プロテスタント教会の拠点となり、今日に至ることも留意されたい。

一方、「聖ヨハネ」の礼拝堂については、第一の典拠(ゴシックの理念・様式)を直截に「復元」する試み、あるいは第二の典拠(さまざまなゴシック・リヴァイヴァル)として確立された「復興」の移植とは一線を画し、日本近代における本格的な「転生」、すなわち第三の典拠(日本聖公会のミッション建築)の優れた事例、と評すことができる。

そもそも1750年代のイギリスに発祥するゴシック・リヴァイヴァルは、聖公会の覚醒と社会貢献活動、及び爛熟した歴史主義(古典)と黎明期の近代文明(モダニズム)に対する批判や、ヨーロッパ各地の民族アイデンティティの芽生えと分かちがたく、ロマネスク・リヴァイヴァルとは比べものにならないほど「理念」が先導する精神運動だった。「様式」の受容と消化は20世紀後半まで続き、欧米のみならず世界各地へ波及していく。

聖公会は、1776年におけるアメリカ独立の時点で、多様性を認める教会の姿勢がより明確になった反面、1830年代から1840年代にかけて、宗教改革が起こる前のキリスト教とのつながりを重んじる意識が高まり(オックスフォード運動)(8)、ハイ・チャーチ(高教会派)(9)の人々が信仰や道徳の「復興」を唱えた。

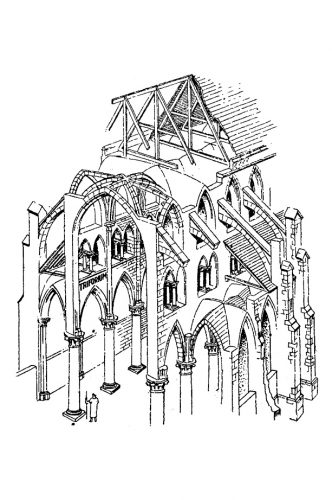

同じ頃、尖塔アーチ、急勾配の屋根、手工芸的な建築装飾といった意匠や、自然景観との調和、「石を高く積む構造」に対するこだわりなど、「様式」の手本をゴシックに見出した建築家があらゆる次元の「復興」を繰り広げる。こうした動きは、19世紀半ば・後半に竣工した聖公会の施設、及び城館・邸宅を主体に、一部の公共建築としても結実する。

時あたかもイギリスは産業革命の終盤に当たり、工業化と都市化、大量生産・大量消費、資本主義経済が牽引する近代社会へ移行しつつあった時代背景を忘れてはならない。結果、ものつくり、美術・産業工芸は固より、住まいと建造物、都市計画、ひいては生活のあり方、社会の仕組みを糺す動きがアーツ・アンド・クラフツ運動の名で昂揚したのは、モダン・デザインと近代建築の歴史で語られる通りである。だが、しばしば誤解されるように、この運動と、先行するリヴァイヴァル様式を中世に向けたロマンティックな憧憬、イギリスの知識人と創造者による高尚な近代否定、現実逃避と受け止めるのは、余りにも表面的な「復興」の理解と言えよう。

19世紀中葉のフランスでは、古い聖堂の修復に、のちの機能主義も驚くような即物的な手法で、当時は土木と見なされた実用的建造物の鉄骨利用が提案され、これもリヴァイヴァルの一環だった。各国に広まったアーツ・アンド・クラフツ運動は、モダニズムに合致する質の高いものつくりはいかにあるべきか、そして地域ごとの歴史、伝統、美意識、近代化の状況に照らした新しい建築、美術・産業工芸を拓く契機となる。

19世紀末から20世紀初頭のアメリカに注目すると、母体が聖公会、プロテスタント教会を問わず、由緒ある大学の施設はゴシック・リヴァイヴァルが多数を占めた(カレジエイト・ゴシック)(10)。20世紀を迎えて登場するライトの住宅は、アーツ・アンド・クラフツ運動と親和性を持つ固有なモダニズム、という文脈で受け止められ、この解釈は決して間違っていない。

ここに「復興」の大きなうねりは、いよいよ個別な「転生」の段階に至る。聖公会との接点を挙げるならば、19世紀になって注力された海外伝道や社会事業は、そのための拠点を必要とし、それぞれの土地の建築文化と一体的に展開していく。わが国においては、明治初期にアメリカからもイギリスからも聖公会の伝道者(ミッショナリー)が次々と訪れ(11)、1887年(明治20)の両者合同(日本聖公会の設立)、その二年後の大日本国憲法発布による信教の自由を経験しながら、教会、大学・学校、幼稚園、病院などが築かれる。

聖職者たちは往々にして教師や医師を兼ね、建築設計を出自とする者、またはそれに長けた人材がカレジエイト・ゴシック、幅広いゴシック・リヴァイヴァルに準じた建物群を実現する。ただし、あくまでも写しではなく、聖公会とアーツ・アンド・クラフツ運動の多様性に則り、日本の信徒の支え、地域の支援者との協働、現地の素材・工法に寄り添う性質のミッション建築だった。

「聖ヨハネ」の礼拝堂の根底には、このような「リヴァイヴァル」の流れが滔々と横たわる。自ら聖公会を奉じた設計者・上林敬吉(12)の信仰、建築、学問、そして生き方の師は、アメリカ聖公会伝道局宣教師、立教大学校教授、ミッション建築家のジェイムズ・マクドナルド・ガーディナー(1857~1924年)にほかならない。

鉄筋コンクリート造・大谷石張りにより、簡素な三層の単塔を正面に置き、その四隅を三層目から三段に折り上げ、また、二層目に修道院を思わせる小型の長方窓、鐘を内包する三層目には尖塔アーチの大きな窓を二つ設けることで、ゴシックの教会建築のように上昇感を表した礼拝堂。身廊の南西側端部、つまり後陣側へ回ると、やはり尖塔アーチの浅い壁龕が三つ外壁に穿たれている。しかし装飾は皆無で、石の肌理を活かした壁体が主張し、大谷の石蔵と相通じる。明らかにアーツ・アンド・クラフツ運動の延長線上にあり、著しく地域に生得的な建造物、としても過言ではなかろう。

本教会の特性と上林の仕事について、――及び、成り立ちや用途がまるで別種でありながら、「石づかい」「建物形状」で共通点の見られる「旧・大谷公会堂」は、次回以降の連載で詳しく述べる。

図1 日本聖公会 宇都宮聖ヨハネ教会礼拝堂 南東側外観

設計=上林敬吉|竣工1933年

筆者撮影|撮影協力=日本聖公会 宇都宮聖ヨハネ教会|(C)橋本優子+大谷石文化学

*鉄筋コンクリート造+一部木造、大谷石張り。

図2 日光真光教会礼拝堂 西側外観

設計=ジェイムズ・マクドナルド・ガーディナー|竣工1916年

筆者撮影|撮影協力=日光真光教会|(C)橋本優子+大谷石文化学

*ガーディナーが聖職者として拓き、自ら設計した日本聖公会の教会で、夫妻の墓も礼拝堂内にある。日光石(安山岩)造、内部は板橋石(凝灰岩)張り。

図3 ヴォルムス大聖堂 横断図

建築学参考図刊行委員会 編(1931) 『西洋建築史参考図集』 上巻, 東京:建築学会|筆者蔵書

*昭和初期の図集で「ドイツのロマネスク建築」の事例として紹介、オリジナル図版は下記による。

FLETCHER, Banister, and FLETCHER, Banister Flight. (1921)

A History of Architecture on the Comparative Method for the Student, Craftsman & Amateur., 6th edition.

London: B.T. Batsford.

図4 アミアン大聖堂 建築構造図

出典、オリジナル図版出典は同前。

*「フランスのゴシック建築」の事例として紹介。

(注)

1. 竣工1932年。設計:マックス・ヒンデル。鉄筋コンクリート造+一部木造、大谷石張り。所在地:栃木県宇都宮市松が峰。

2. 本連載の第二回を参照。

》ライトによって拓かれた大谷石文化の近代(2)/ 橋本 優子(宇都宮美術館専門学芸員)

3. イギリス国教会の一般名称。イングランドの国家教会として出発したため、「イギリスの教会」を意味するアングカン・チャーチ、日本では聖公会と呼ばれ、世界的な広がりを持つようになってからは、その全体を結ぶ連合組織をアングリカン・コミュニティと称する。本連載のなかでは、「日本聖公会 宇都宮聖ヨハネ教会礼拝堂」に合わせて聖公会の表記で統一した。

4. ローマン・カトリック教会とプロテスタント教会の中道的な立場を表明し、多様性も認める聖公会のなかで、典礼に関して、より伝統的、ローマン・カトリック的な会派はハイ・チャーチ(高教会派)、逆に福音主義的、プロテスタント的な会派はロウ・チャーチ(低教会派)、両者の間に位置し、自由主義的な会派はブロード・チャーチ(広教会派)と呼ばれる。

5. 注4参照。

6. アメリカの建築家ヘンリー・ホブソン・リチャードソン(1838~86年)を中心に、ボザール様式(アメリカにおける古典の復興・転生)の席巻に先行するかたちで展開した。

7. 本連載の第四回を参照。

》地域が誇る昭和戦前の大谷石名建築(2)/ 橋本 優子(宇都宮美術館専門学芸員)

8. 1833年から約10年間、イギリスのオックスフォード大学の聖公会関係者を中心に展開し、信仰復興と教会改革が謳われた。ロウ・チャーチ(低教会派)、ブロード・チャーチ(広教会派)の人々からは批判を受けるが、結果的に聖公会の活性化につながる。

9. 注4参照。

10. イギリスのオックスフォード大学、ケンブリッジ大学の荘重な建物が念頭に置かれ、学窓のイメージが古典ではなく中世、かつてヨーロッパの学問を牽引した教会・修道院だった点で、ロマネスク・リヴァイヴァルの符号性に通じる。アメリカの古いカレッジのいくつかは発祥が植民地時代に遡ることや、独立後も聖公会、プロテスタント教会の聖職者養成学校が大学に発展した経緯とも関係している。

11. 嚆矢は、幕末の1859年(安政6)に長崎入りしたアメリカ聖公会のジョン・リギンス宣教師、チャニング・ムーア・ウィリアムズ宣教師で、伝道の始まりは、1866年(慶応元)に一時帰国後、1869年(明治2)に再来日し、大阪の川口居留地に居を構えたウィリアムズ師による(リギンス師は来日の翌年に帰国)。太政官布告により、キリシタン禁制の高札が撤去された1873年(明治6)になると、イギリス聖公会福音宣布協会(SPG)のアレクサンダー・クロフト・ショー宣教師、ウィリアム・ボール・ライト宣教師、イギリス聖公会宣教協会(CMS)のチャールズ・フレデリック・ワレン宣教師が来日し、駐日イギリス公使館付牧師も兼ねたショー師は、ライト師とともに東京で、ウィリアムズ師が築地居留地(東京)へ転じたことを受けて、ワレン師が大阪で宣教活動に入る。以降、アメリカとイギリスから聖職者が頻繁に訪れるようになった。

12. 1884年(明治17)、京都に生まれる。1896年(明治29)、高等小学校を中退。この頃、京都でガーディナーと知り合ったとされる。1903年(明治36)、茨城県土木課(水戸)に勤務、年末に同県を退職。この頃、ガーディナーは日本聖公会 水戸聖ステパノ教会礼拝堂(竣工1905年)の設計を手がけた。1904年(明治37)、下田建築合資会社(下田菊太郎が主宰する横浜の設計施工会社)に勤務、翌年に同社を退職。1906年(明治39)、設計助手としてガーディナーの建築設計事務所(東京)に勤務。1909年(明治42)、正則英語学校英語専修科(夜間)に入学。1911年(明治44)、事務所の設計主任となり、同年に夜学を中退。1924年(大正13)、ガーディナーが逝去。昭和初期、ガーディナーの事務所を継承、のち解散するかたわら、自身の建築設計事務所を設立(東京)。1937年(昭和12)、自身の事務所を解散。翌年、営繕課長として聖路加国際病院(東京、母体は聖公会)に勤務。1960年(昭和35)、同病院で逝去。